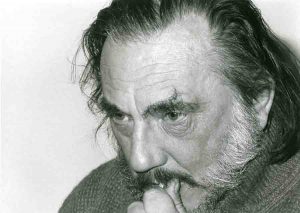

Jan Lebenstein perdit son père très tôt. Contrairement à son frère, il réussit à échapper à la mort. Son appartenance au maquis polonais d’après-guerre lui valut quelques mois d’incarcération dans une prison communiste. Ce n’est que grâce à son jeune âge qu’il échappa au peloton d’exécution. Il comprit rapidement que la porte de l’enfer était ouverte et que celui-ci ne se trouvait pas forcément dans l’au-delà. Il ne s’arrêta pas pour autant à ce qu’il avait vécu.

A l’époque où il étudia au Lycée des Arts Plastiques, puis, à la fin des années quarante, à l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie, il eut le choix entre le réalisme socialiste soviétique et le collorisme. Il choisit d’exploiter la surface plane et – en peignant des paysages – il perfectionna son savoir-faire. Après une période de prédilection pour la nature, il s’intéressa aux espaces intérieurs d’habitation. Le modèle féminin le fascina tout autant. Après les personnages mélancoliques, vint ensuite le temps de représentation des figures hiératiques et axiales.

Grâce au Grand Prix de la Ville de Paris, obtenu en 1959 et à une bourse d’Etat française, il pouvait commencer une nouvelle vie, à l’étranger. Il fit fureur du jour au lendemain – comme le constata Kazimierz Wierzyński. En plongeant dans le bestiaire humain, il découvrait les secrets de la nature. En entrant à l’intérieur de l’homme, il s’approchait de la réalité. Il gardait toujours un certain respect envers celle-ci, sans toutefois en subir l’influence.

Dans les années soixante, il eut le courage de s’opposer à ce qu’il avait lui-même créé. La Belle et la Bête, la nudité et son insuffisance, la femme fatale et le monde vu et dominé par des quasi-hommes, toute cette métairie aménagée par l’homme, créée après son expulsion du paradis – il l’étudiait avec la plus grande attention, tout en gardant ses distances. Il apprit la mesure et les proportions. Il les respectait avec obstination, souvent malgré lui. Il se battit longtemps contre l’extrême pauvreté. Néanmoins, il resta fidèle à ses choix les plus importants.

Au début des années soixante-dix l’une de ses plus importantes réalisations vit le jour : les vitraux du centre de lecture et de discussion, étant aussi une chapelle, au 23 rue Surcouf à Paris. Après les vitraux, devaient arriver les illustrations pour Le livre de Job et Le livre des Psaumes, et enfin pour Le livre de la Genèse. Même s’il évitait de confesser sa foi et niait appartenir à toute confession, il étudia des questions profondément religieuses. Il ne resta indifférent à aucun message. Il étudia les mythes, lut et observa beaucoup. Il respectait les produits de l’imagination humaine. Les questions spirituelles étaient pour lui aussi importantes que les méandres de l’existence humaine. Il ne s’arrêta jamais sur les choses de la chair ni sur ce qui était provisoire. Il avait l’œil perçant et une rare capacité à marquer les limites entre le visible et ce qui est imperceptible, mais pourtant bien réel.

En parlant de cette initiative atypique, entreprise grâce aux efforts de Joseph Sadzik, il ne cachait pas que c’était l’amitié qui l’avait poussé dans cette direction bien précise. « Ce n’était pas une nouvelle église construite par un éminent architecte, il y avait un local commercial » – avoua-t-il après des années en parlant de son travail dans la maison appartenant à la Région de la Miséricorde Divine. « Et un jour de mois d’août, le père Sadzik dit : „ Fin septembre j’ouvre cette salle, tu dois le faire avant la fin du mois ”. Alors, effectivement, sous la contrainte – parce qu’il s’agissait bien d’une contrainte – je l’ai fait en un mois » – confia l’auteur de l’Apocalypse parisienne. Le travail sur les « fenêtres chez les pallotins » fut pour lui une occasion de « se dépasser, de pouvoir prendre le contrôle sur lui-même ». Ce travail constitue l’exemple d’un art qui se crée généralement «sous haute tension intérieure et qui doit se baser sur une démonstration de la volonté, en tant que contenu de l’image, étant inscrite dans l’image » [1].

II s’opposa aux tentatives visant à remplacer la religion par l’art. Mais il n’avait en même temps aucun doute que dans ce à quoi il s’était consacré, il s’agissait d’une quête du sacré, d’une recherche du mystère de l’existence et d’une énigme de la présence d’une force plus puissante que la nature, de quelque chose qui dépasse l’espace-temps, la vie présente et éphémère. Tout comme au début des années quatre-vingt, lors de son séjour dans le Grand Canyon aux États-Unis, il était conscient de sa propre futilité, voire de son nanisme, de l’étroitesse des possibilités humaines : et c’est de cette façon qu’il considérait ses actions. Il ne voulait pas les qualifier comme « artistiques ». Il préféra parler d’un effort mental et d’un travail physique dur, d’une formation de la matière.

Au fil du temps, son œuvre se diversifia. Il y avait moins de prédation, de bestialité et de physionomie brutale, plus de tendresse, de lumière et de silence. Le message, simple en apparence, ne fut jamais exempt d’ambiguïté. Cependant – quand il s’agissait du choix du contenu – l’auteur des Etapes opta plus volontiers pour des oppositions explicites. La vie et la conscience, l’amour et la mort, l’être et l’anéantissement, la durée et le sens de l’existence – tout cela emplissait ses pensées et ses images. « On sait que la vie est perdue, toute vie… La vie est perdue, car elle s’écoule. On ne peut gagner contre le temps. Au final, absolument tout est voué à la destruction » [2] – dit-il peu avant sa mort. Mais y croyait-il vraiment ? Pourquoi ne doutait-il pas qu’il fallait chercher la beauté, étudier le mystère de l’existence, rechercher l’absolu ? Peut-être était-ce uniquement par son art – en celui-ci et par celui-ci – qu’il trouvait la réponse et reprenait espoir.

Czesław Miłosz, qui désirait voir survivre dans la mémoire de la postérité – comme il le formula – le couplage de trois personnages : de lui-même, de Sadzik et de Lebenstein, soupçonnait que l’obscurité des toiles de Lebenstein, sa peinture de nuit, sa réticence à utiliser la lumière du jour, résultait de sa solitude. Lebenstein n’avait pas de chance avec les femmes. L’une d’entre elles, pour qui il devint presque fou, « était une personne pratique, qui ne voyait pas les possibilités dans cette relation » [3], d’autres ne voulaient pas ou ne pouvaient pas le comprendre. Il ne profita pas de sa renommée momentanée, il ne savait pas prendre soin de sa carrière. Il aimait trop la beauté cachée; souvent là, où l’on s’y attendait le moins. Il estimait trop l’honnêteté, la vraie présence, et sa propre indépendance.

Il était « un phénomène unique et remarquable » [4] – un phénomène qui ne peut être facilement classé ou compris aisément. Comme Zurbarân, Meléndez ou Goya, il était bien conscient que la question fondamentale et inhérente à l’expérience humaine est la dichotomie – si l’on pouvait utiliser le langage de la théologie – entre la transcendance et l’immanence. Ο κρυπτος της καρδιας ανθρωπος [Ho kryptós tes kardias anthropos] – fut et demeure valable dans toute la tradition chrétienne. Les paroles extraites de la lettre du premier pape Pierre, ce « messager du Messie » [5], pourraient servir de leitmotiv de toute son œuvre. Jan Lebenstein, qui naquit et vécut dans un certain sens aux confins de deux mondes (également lorsqu’il s’agit de la façon de comprendre la réalité et de s’en approcher), semblait nous rappeler qu’il existe une autre beauté – bien plus importante – pas celle que nous admirons et distinguons en général, mais celle qui est déterminée par la nature intérieure du cœur. C’est seulement cela, et probablement uniquement cela, qui fait ouvrir devant nous d’autres portes que celles de l’enfer.

Paris, avril 2014

Marek WITTBROT

Traduction : Alicja Połap en collaboration avec J.N.T.

[1] Demony są wśród nas [Les démons sont parmi nous], entretien de Krystyna Czerni avec Jan Lebenstein, dans : « Tygodnik Powszechny », année XLV, n ° 43 (2263) du 29 novembre 1992, p. 8.

[2] Jan Lebenstein, Etude sur l’isolement, dans : Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski, Rozmowy na koniec wieku [Conversations à la fin du siècle], volume 3, Cracovie 1999, p. 24

[3] Czesław Miłosz, Spiżarnia literacka [Le cellier littéraire], Cracovie 2011, p. 139

[4] Ibid. p 141

[5] 1 P 1,1

Marek Wittbrot est né en 1960 à Polanów (Pologne). Réside en France depuis 1990. Il est rédacteur, journaliste et essayiste.

[IV 2014]